“Ensinar literatura – isso ainda faz sentido?”, por Eloésio Paulo

Em seu livro mais recente, Paulo Franchetti, professor aposentado da UNICAMP, presta considerável serviço ao ensino de literatura. Um pessimista poderia dizer que a contribuição é tardia, pois o recente desmonte das dimensões não automatizáveis da educação sinaliza um provável abandono da leitura de obras literárias na escola básica e até nas universidades, onde ela já vem sobrevivendo como uma espécie de jogo de salão acadêmico. O otimista, porém, pode responder que a leitura de poemas e de boa ficção terá sempre seu espaço garantido na escola, caso o Brasil ainda tenha qualquer futuro que não o de exportador de recursos naturais (até que eles se esgotem e descubramos que não tínhamos o recurso mais importante: um povo).

A literatura, mais do que as outras artes – por ser a que menos depende de insumos e equipamentos –, influi poderosamente na permanência dos indivíduos humanos como tais, numa época em que a vertiginosa aceleração produtiva tende a tornar crescentemente obsoleta a pessoa que pensa e sente por conta própria. Afinal, o objetivo das sociedades contemporâneas vem-se reduzindo ao correr atrás da inalcançável eficácia multiplicativa do dinheiro imaterial, aliás, inexistente em grande proporção – a metástase do rentismo, que por definição supera qualquer produtividade agronegocial ou industrial.

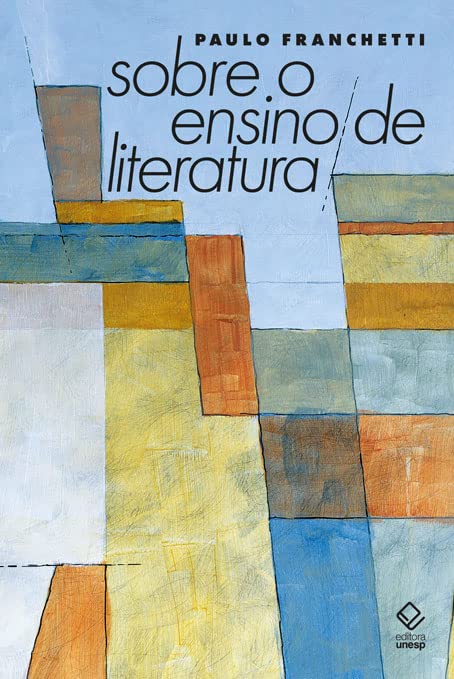

Sobre o ensino de literatura, que acaba de sair pela Editora da UNESP, não é uma exposição metódica, mas uma recolha de textos preparados para diversas ocasiões, incluindo uma entrevista em que o acadêmico trata, de passagem, de assuntos nem tão afetos ao tema. Não esperando do livro o que ele não se propõe ser, podemos aproveitar muito da experiência de Franchetti como docente do ensino médio e, na maior parte de sua vida profissional, de uma das grandes universidades brasileiras.

O depoimento do ex-professor secundário é menos significativo. Ele valoriza uma dimensão essencial do magistério, que é a leitura de textos em sala de aula, mas parece não considerar que as crianças e os jovens de hoje talvez sejam menos receptivos a essa estratégia que os de 40 anos atrás. Também não enfatiza a preocupação de imaginar usos mais construtivos da tecnologia, num contexto em que o celular praticamente monopoliza a atenção de boa parcela dos estudantes desde a primeira infância. Nesses aspectos, o depoente deixa um pouco a desejar, assim como ao não considerar que as crianças já costumam chegar ao ensino médio bem “estragadas” no que tange à capacidade de perceber o encanto estético e intelectual das palavras.

Quando passa do depoimento à perspectiva histórica é que o autor consegue dar máximo relevo a sua experiência. É aí que Franchetti trata de uma transição geracional, marcada principalmente pelo impacto da voga estruturalista, primeiro nas universidades e depois, via livros didáticos, na escola básica. Nessa transição ganhou importância, entre outros problemas, a reivindicação de um status especificamente científico para o trabalho com textos literários, deprimido pela aparente maior afinidade da Linguística com os procedimentos da ciência “dura”. Uma falsa questão, pois nem a colagem de citações de autoridades teóricas (em que muitas vezes tais estudos consistem) chega a ser ciência nem a grande arte jamais se submeteu a imperativos exteriores. À proposta de Galileu, de “mensurar o que seja mensurável e tornar mensurável o que ainda não seja”, certamente muito válida para as ciências naturais, Kafka respondeu em seu diário três séculos depois: “Mas o que é humano não comporta cálculo”.

Convicto de que o papel de um professor de literatura é fomentar a leitura qualificada de textos dos grandes escritores, Franchetti parte para um diagnóstico ao mesmo tempo preciso e sucinto dos impasses dessa tarefa. Tal trecho de seu livro será certamente muito útil a todos os envolvidos com ela. A adoção de uma lógica puramente pragmática nos mecanismos de acesso ao ensino médio, por um lado, e por outro a pressão sobre os professores universitários para que sejam pesquisadores – ficando bastante de lado o objetivo de ensinar – emparedaram a literatura contra um mostrengo proteiforme chamado Teoria, o qual serve muito à publicação frenética de artigos que ninguém quer ler e nada ao objetivo humanista de formar bons leitores. Esse processo é muito bem descrito por Franchetti.

A solução proposta é aquele antigo óbvio já muito esotérico para as mentes privilegiadas que definem políticas educacionais neste país:

O professor e o crítico seriam, antes de tudo, um professor de leitura, um profissional capaz de obter o maior rendimento da leitura de um texto literário com vistas à formação de um público culto, capaz de extrair do passado o diferente, o que ainda permanece vivo e o que já morreu, e de perceber no presente o que está em vias de deixar de ser ou de se renovar, ou ainda, com sentido diverso, o que é ressuscitado do passado. (25)

Esse objetivo parecerá, é claro, utópico na terra arrasada que se tornou o Brasil, um cenário perfeitamente apto a guindar o escritor Ignácio de Loyola Brandão a profeta por seu romance Não verás país nenhum (1982). Ruim romance, e mesmo assim capaz de situar a imaginação de um leitor dos anos 80 do século XX num cenário distópico em que não restaria uma única árvore no antigo Éden festejado pela (sempre péssima) poesia ufanista. Boa ilustração para a defesa anti-ideológica, um dos papéis mais essenciais da literatura, pois se “a vida é sonho”, como diz a peça do espanhol Calderón de la Barca, ou “um conto contado por um tolo, cheio de som e fúria e significando nada”, nas palavras de Macbeth, é preciso contar com amigos ainda despertos e capazes de nos lembrar que pode existir algo para além do sonho – ou do pesadelo. Esses “amigos” são aqueles autores cujo brilho os séculos não empanam e cuja qualidade mais importante, mais do que terem sido excelentes no cultivo de seus idiomas, é a de não padecerem da mesma limitação de perspectiva que nos atinge, simplesmente porque viveram em outras épocas e lugares e viam o mundo com olhos que não os do momento atual. Existe melhor argumento para conversar com Dante, Cervantes, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Graciliano Ramos, Lygia Fagundes Telles, e não com aquele coleguinha que tem os mesmos antolhos existenciais, históricos e etários que me restringem a visão ao senso comum?

Franchetti define bem o papel civilizatório da literatura:

É compreensível, portanto, que a literatura tenha sido vista, ao longo dos tempos, como um dos elementos principais da civilização, isto é, a continuidade, a herança e a atualização do passado no presente. E, se no patrimônio do passado incluirmos as línguas clássicas e as línguas nacionais que a partir do século XIV, começaram a se tornar línguas literárias, então fica ainda mais fácil compreender por que, entre todas as artes, foi a literatura a que mais se identificou com os conceitos de cultura, civilização e nacionalidade (33)

E, refletindo sobre o momento anticivilizatório por que passa o Brasil, tem a coragem de nomear como “golpe parlamentar” a conspiração que rompeu uma normalidade institucional de três décadas em 2016. Daí passa o autor à discussão muito bem abalizada – de quem viveu metade da vida às voltas com elas – das cobranças, no interior da universidade, relacionadas ao produtivismo. O capítulo em questão, intitulado “Avaliação do mérito e crise das humanidades”, auxilia muito na compreensão do desmonte que tem sofrido essa área do conhecimento nas universidades brasileiras. Depois de apresentar abundante e sólida argumentação, o autor conclui:

Tendo isso em mente, fica claro que a simples transposição dos critérios de análise da produção acadêmica das ciências naturais para as humanidades é não apenas inadequada como ineficaz, do ponto de vista da aferição da real importância dos textos publicados. Porque, para atender às demandas produtivistas, a saída tem sido a publicação de resultados parciais em periódicos especializados. Entretanto, pensar que, numa área como a dos Estudos Literários, haja sempre resultados parciais a publicar e, principalmente, que seja relevante a publicação desses resultados, é um engano pleno de consequências. (66)

O exame das diferenças metodológicas prossegue em direção a uma corretíssima crítica da invenção do “especialista prematuro”, aquele estudante que já começa na graduação a se dedicar a um único objeto, tornando-se, muito provavelmente, aquele professor que não sabe dar aulas nem domina qualquer conteúdo mais amplo. Franchetti deduz dessa anomalia tornada regra uma desconstrução dos critérios usados pela CAPES para avaliar a produção acadêmica; desconstrução ao mesmo tempo desapaixonada e irrefutável. Se sua proposta de regeneração para o papel das humanidades é factível no atual contexto histórico e político, decidirá o leitor familiarizado com a área em discussão.

O livro, como fica claro, é muito relevante. Só não se deve esperar, e tampouco o autor se propõe a tanto, que ele responda a todas as questões que se materializam diante de um professor quando adentra a sala de aula para ensinar literatura. Existe uma constelação de problemas – a erosão da família, a colonização das mentes infantis pela indústria cultural, o despreparo dos professores e das direções de escolas etc. – não contemplada pela síntese de Franchetti. Seu lance de dados, contudo, é um pontapé inicial para a rediscussão, sempre necessária, desta tragédia: o Brasil tem formado gerações de bárbaros, o que se reflete com clareza na deterioração da civilidade cujo sinal mais evidente, além dos alarmantes níveis de violência, é o assustador domínio da política por ignorantes, trogloditas e facínoras. A literatura não faz milagres, mas comprovadamente ajuda a desenvolver algumas das melhores potencialidades do ser humano. Já o Facebook, nem tanto.

Onde comprar:

Editora Unesp e livrarias